5 min Lesezeit • 23. November 2022

Blickt man auf die räumliche Verteilung von Shared Mobility Angeboten, entsteht schnell der Eindruck, diese seien eher etwas für Metropolgebiete und weniger für den ländlichen Raum geeignet. Doch stimmt das? Klar ist: Mobilität auf dem Land funktioniert anders als in der Stadt. Mit den richtigen Ansätzen kann Carsharing & Co. aber überall funktionieren. Denn dreht man den Spieß um, ergibt sich folgende Hypothese: Gerade in kleineren Städten und ländlichen Regionen gibt es noch reichlich Potenzial für die Eröffnung neuer Sharing Angebote.

Market

Shared Mobility kann auch auf dem Land erfolgreich sein, wenn sie an die lokalen Gegebenheiten angepasst wird. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Strategien. Ein Weg ist, etablierte städtische Dienste auf ländliche Gebiete auszuweiten, um das Risiko für die Anbieter zu senken. Eine andere Möglichkeit ist die Organisation durch ehrenamtliches Engagement, was Kosten reduziert und das Vertrauen der Gemeinschaft fördert. Auch kommunale Subventionen, etwa für Parkplätze, können helfen, finanzielle Risiken zu mindern. Partnerschaften mit wichtigen Ankermietern wie lokalen Behörden garantieren die Nutzung und steigern die Sichtbarkeit. Schließlich sind stationäre statt free-floating Modelle oft die bessere Wahl. Sie gewährleisten Zuverlässigkeit, verringern den Betriebsaufwand und sind besser an die geringere Nachfrage in ländlichen Regionen angepasst.

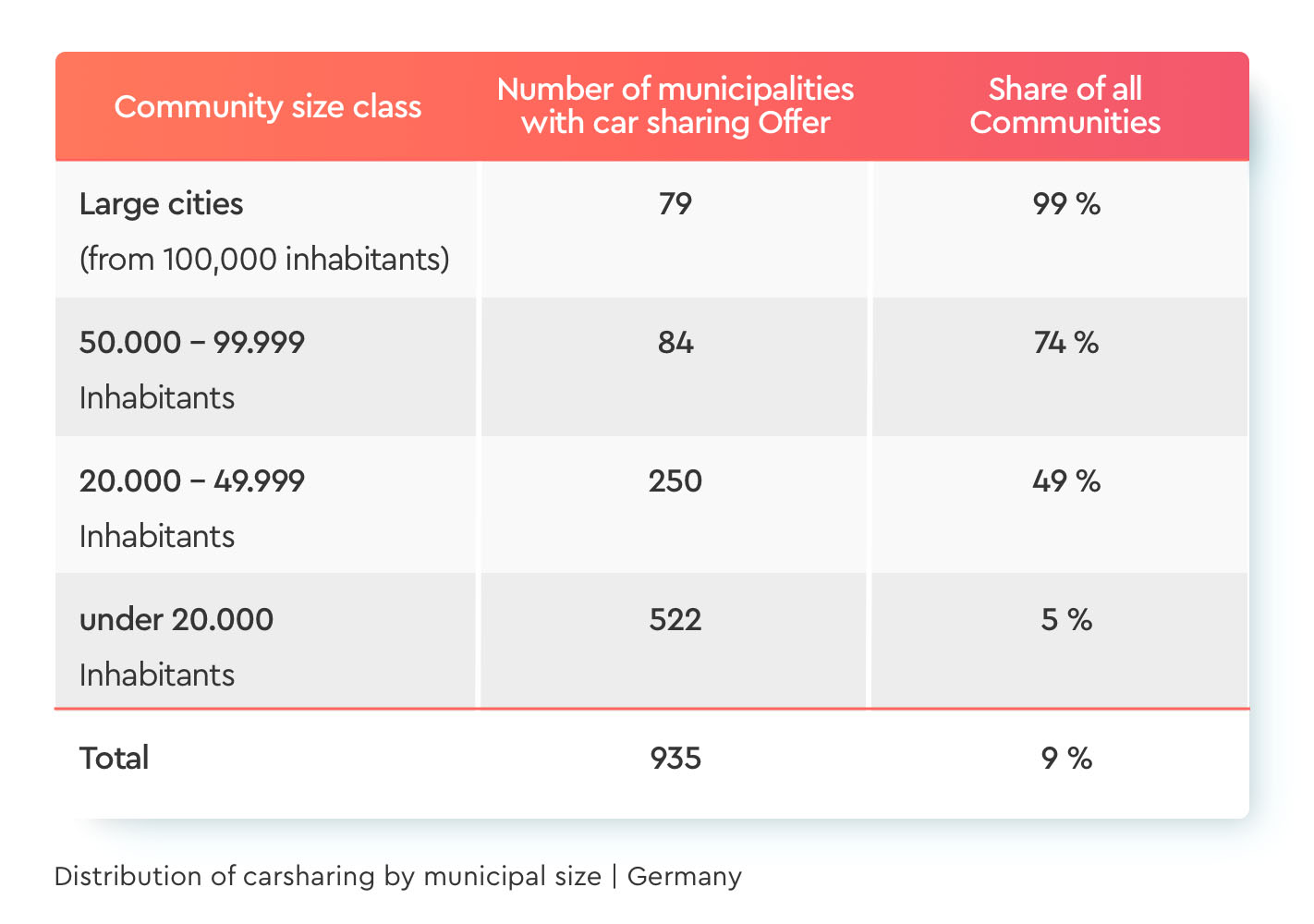

Die meisten Shared Mobility Angebote beschränken sich in Deutschland derzeit auf den urbanen Raum. In Richtung ländlicher Raum ist das Angebot noch deutlich kleiner. In Zahlen ausgedrückt: Während in Deutschland 99 % aller Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohner:innen Carsharing-Anbieter präsent sind, sind es in Städten mit 20.000 - 50.000 Einwohner:innen nur noch 49 % und in Orten mit weniger als 20.000 Einwohner:innen gar nur 5 %.

Grundsätzlich mag es in kleinen Kommunen schwieriger sein, ein Sharing Angebot zu etablieren und profitabel zu gestalten. Schon allein, weil der ÖPNV in ländlichen Regionen oftmals schlechter ausgebaut ist und dadurch mehr Menschen auf eigene Fahrzeuge angewiesen sind. Zudem ist durch die geringere Bebauungs- und Einwohnerdichte der Parkdruck weniger problematisch, so dass einige treibende Argumente für Carsharing entfallen.

Aber: Die Zahlen steigen auch auf dem Land. Zwar sind die Bedingungen dort anders und führen dazu, dass nicht unbedingt der Erstwagen mit Carsharing ersetzt wird, möglicherweise aber der Zweit- oder Drittwagen. Denn der generelle Sinneswandel, weg vom Besitzen und hin zum Teilen, erreicht trotz unterschiedlicher Ausgangssituationen auch immer mehr Bewohner:innen von ländlichen Regionen.

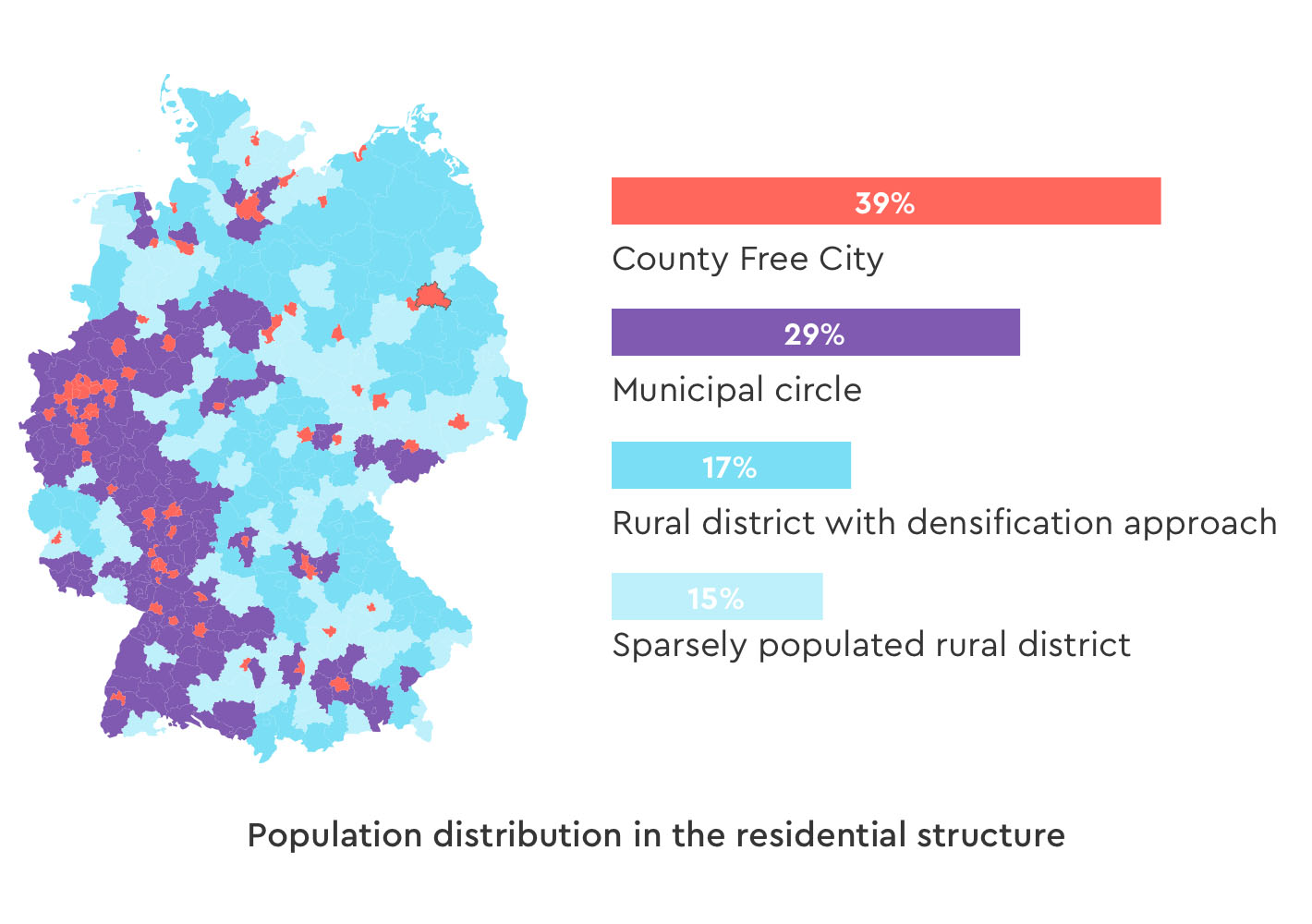

Eine feste Definition, was einen ländlichen Raum ausmacht, gibt es nicht. Grundsätzlich kann man ihn als das Gegenteil eines urbanen Raums bezeichnen: alles, was weder Ballungsraum noch Randgebiet eines solchen ist.

Obwohl die Grenzen zwischen Stadt und Land in Industrienationen weitestgehend fließend und die Bewohner:innen kulturell gleichermaßen divers sind, lassen sich einige Merkmale ländlicher Räume festhalten:

Denkbar ist zum einen, dass sich Angebote, die im urbanen Raum bereits etabliert sind, geografisch ausbreiten. Das Risiko für Anbieter ist dadurch geringer, da sie auf eine bestehende Markenbekanntheit, einen festen Kundenstamm und gesammelte Erfahrungen zurückgreifen können.

Zum anderen sind viele ländliche Angebote als Vereine organisiert und setzen auf das ehrenamtliche Engagement der Einwohner:innen. So sparen sie nicht nur Verwaltungs- sowie Personalkosten, sondern kreieren auch ein Zugehörigkeitsgefühl, das sich positiv auf die Nutzung auswirkt.

Zudem gibt es ländliche Kommunen, die geteilte Mobilitätsangebote fördern. Immerhin haben diese auch ein politisches Interesse daran, die lokale Mobilität umweltfreundlicher auszubauen und vielleicht sogar eine Vorreiterrolle in der Region einzunehmen. Förderungen können zum Beispiel die Ausschreibung von öffentlichen Stellflächen umfassen. Für Anbieter sinkt mit jeder Förderung das finanzielle Risiko.

Ein weiterer möglicher Erfolgsfaktor für ländliche Angebote ist es, mit sogenannten Ankermietern zusammenzuarbeiten. Dazu kommen zum Beispiel kommunale Unternehmen, Organisationen, Verbände oder die Kommunalverwaltung in Frage. Diese haben für gewöhnlich einen regelmäßigen Bedarf an Mobilität. Anbieter können ihnen spezielle Tarife anbieten oder ein Kontingent zur Verfügung stellen und so von einer gesicherten Auslastung und damit auch sicheren Umsätzen profitieren. Aber nicht nur das: Wenn Vertreter:innen der Stadt oder von bekannten Organisationen mit den Fahrzeugen unterwegs sind, hat das auch einen Effekt nach außen. Es erhöht sowohl die Bekanntheit, als auch das Vertrauen in ein Angebot.

Wie Ankerkunden Ihr Business stabilisieren können →

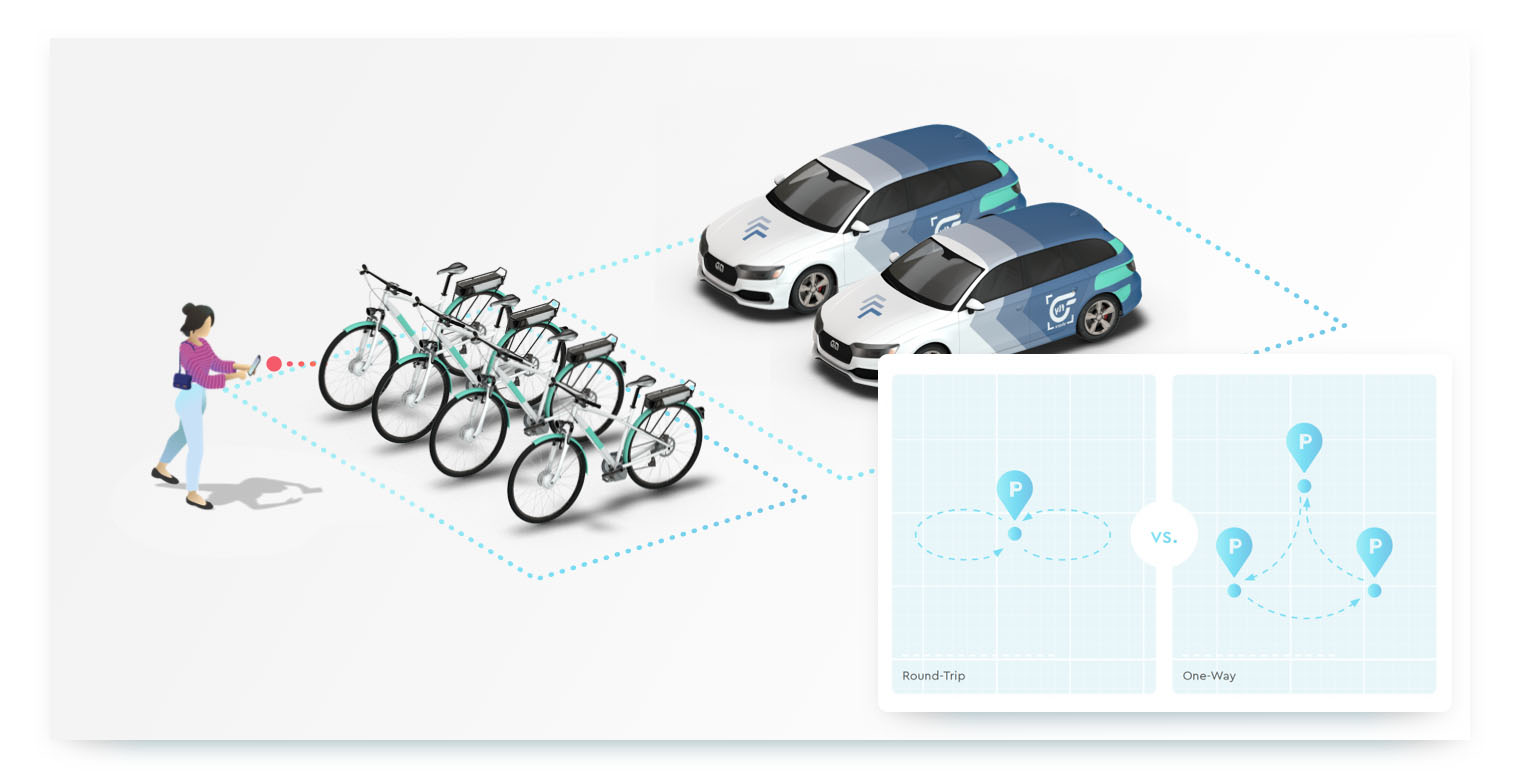

Wie jeder Shared Mobility Anbieter müssen sich auch angehende Anbieter in ländlichen Regionen die Frage stellen, ob sie ihre Fahrzeuge stationsbasiert oder im Free-floating anbieten wollen.

Für Angebote auf dem Land gilt die klare Empfehlung zu einem stationsbasierten Angebot. Warum?

Stationsbasiert bedeutet, dass ein Fahrzeug an einer festgelegten Station abgeholt wird. Auch die Rückgabe erfolgt an einer festen Station - entweder an der Abholstation (Roundtrip-Sharing) oder einer anderen Station des Anbieters (One-Way-Sharing). Bei einem free-floating Angebot stellen Nutzer:innen das Fahrzeug hingegen beliebig im eingegrenzten Geschäftsgebiet ab, wodurch auch die Abholorte stetig variieren.

Die richtigen Standorte für Ihre Fahrzeuge finden →

Ein Beispiel, das zeigt, wie Shared Mobility außerhalb von Großstädten erfolgreich funktionieren kann, sind die Dörpsmobile in Schleswig-Holstein.

“Dörp” bedeutet “Dorf” auf Plattdeutsch - und Dörpsmobile sind Autos, die eine Dorfgemeinschaft gemeinsam nutzt. Die Betreibenden eines Dörpsmobils sind überwiegend als Verein organisiert. Alternativ können auch die Gemeinden, Privatpersonen oder Unternehmen verantwortlich sein. Die teilnehmenden Dörfer der Initiative stehen in engem Austausch miteinander und lernen konstant von den Erfolgen, Fehlern und Best-Practices der anderen.

Ein wichtiger Faktor für die Dörpsmobile ist in der Tat das aktive Engagement von Einwohner:innen, aber auch der Kommunalverwaltung. Es beteiligen sich nicht nur diejenigen, die das geteilte Auto gerne alternativ zum Zweitwagen oder ergänzend zu öffentlichen Bussen nutzen wollen, sondern auch jene, die sich als Fahrer:in für Menschen ohne Führerschein anbieten oder die die Idee schlicht unterstützen möchten.

Das Projekt trägt dazu bei, dass eine flexible Mobilität im ländlich geprägten Schleswig-Holstein nicht nur denjenigen vorbehalten bleibt, die ein eigenes Auto besitzen. Die lebendige Teilhabe in den Dörfern macht Jüngere früher und Ältere länger mobil, sie bietet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und hilft der Region, die Herausforderungen der Mobilität auf dem Land gemeinsam zu meistern.

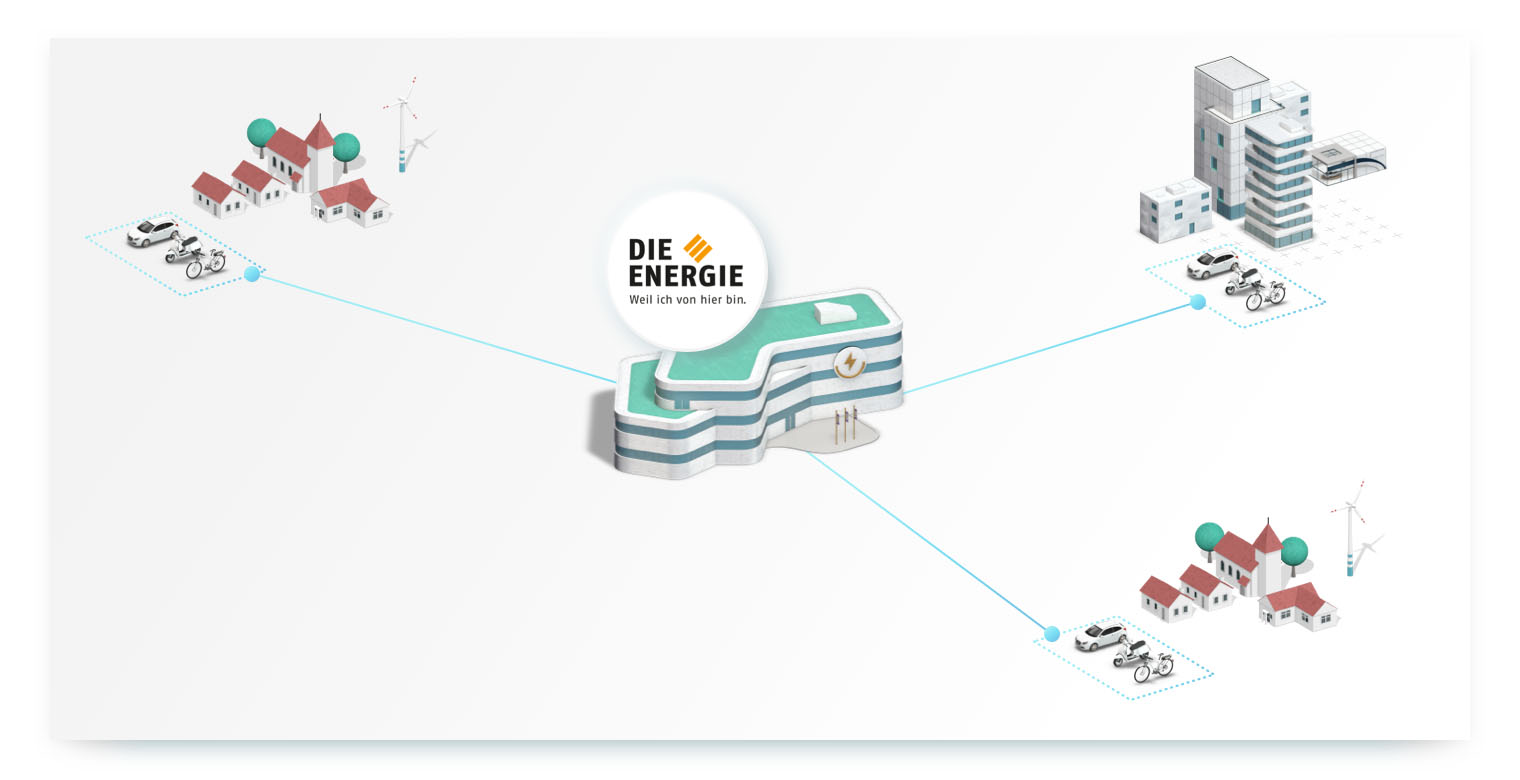

Auch die unterfränkischen Städte Lohr und Karlstadt sowie die Gemeinde Veitshöchheim haben sich dazu entschlossen, ihren Bürger:innen ein stationsbasiertes Carsharing-Angebot zu machen. Dieses wird vom regionalen Energieversorger umgesetzt. Derzeit gibt es drei Stationen, an denen die Autos ausgeliehen werden können: jeweils eine in Lohr (knapp 16.000 Einwohner:innen), Karlstadt (knapp 15.000 Einwohner:innen) und Veitshöchheim (knapp 10.000 Einwohner:innen).

Tagsüber werden die Fahrzeuge exklusiv als Dienstwagen für Mitarbeiter:innen von Stadtverwaltungen, Gemeinden und Firmen genutzt. Dies optimiert die Auslastung und damit die finanzielle Sicherheit des Angebots. Außerhalb der Geschäftszeiten dieser Ankerkunden stehen die Fahrzeuge der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Angenommen wird es von dieser aus unterschiedlichen Gründen: Für Familienausflüge am Wochenende, (Groß-)Einkäufe, gemeinsame Fahrten mit Freund:innen, das Testen von Elektroautos, um weniger Benzin und Diesel zu nutzen oder gar, um das eigene Auto abzuschaffen und dauerhaft auf das Sharing-Angebot auszuweichen. Damit die Nutzer:innen Ausflüge und wichtige Fahrten besser planen können, ist eine Reservierung bis zu 90 Tage im Voraus möglich.

Was dem Angebot einen weiteren Vorteil hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit verschafft, ist die Bündelung der Kräfte - so wie es der Energieversorger der Region ohnehin bereits bezüglich seiner Kerntätigkeit handhabt. Indem nicht jede Kommune ein eigenes Angebot betreibt, können die Kosten für Parkplatz, Ladeinfrastruktur, Beschilderung, E-Auto, Buchungssoftware und Kundenservice untereinander aufgeteilt werden. Für die öffentliche Nutzung der Bürger:innen entsteht daraus neben einem attraktiven Preis der große Vorteil, dass mit einer Anmeldung alle Autos an allen Standorten genutzt werden können.

Sich zu vernetzen, empfiehlt der Betreiber auch anderen, die im ländlichen Raum ein Sharing Angebot errichten möchten. Sei es durch den Kontakt zu anderen Anbietern auf dem Land, um voneinander sowie miteinander zu lernen. Oder auch durch den Beitritt in einen Carsharing-Verband wie den Bundesverband CarSharing e. V., der Unterstützung zum Beispiel in Form von Beratung, Erfahrungsaustausch und Vergünstigungen bei Tankkarten oder Kfz-Versicherungen bietet.

Mehr über den Service in Lohr und Karlstadt ⟶

Um ein Shared Mobility Projekt in einer ländlichen Region umzusetzen, ist es wichtig, dass Sie die Besonderheiten, Schwachstellen und Lücken der örtlichen Mobilität verstehen und dann genau dort ansetzen. Denn Bestand haben kann nur ein Angebot, das konkret auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten ist - egal, ob in der Stadt oder auf dem Land.

Das allgemeine Umdenken in der Gesellschaft sowie die wirtschaftliche Entwicklung führen auch auf dem Land dazu, dass sich immer mehr Menschen fragen, wie viele PKW eine vierköpfige Familie wirklich braucht. Aber es möchte auch niemand anderthalb Stunden vor dem Zahnarzttermin dort sein, weil der Bus eben nur alle zwei Stunden fährt. Deshalb sind Shared Mobility Angebote ein wichtiges Puzzleteil, wenn es um eine zukunftsfähige, umweltfreundliche und gleichzeitig flexible Mobilität geht.

Suchen Sie sich Verbündete und Partner, setzen Sie an den Schmerzpunkten Ihrer Zielgruppe an und finden Sie die passenden Wege, diese anzusprechen und zu erreichen. Geteilte Mobilität funktioniert auf dem Land anders als in der Stadt - aber sie funktioniert.

Unser Leitfaden hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten, während Sie Ihr Sharing-Angebot aufbauen. Erfahren Sie, worauf es ankommt und was Sie beachten sollten.

.jpg)

Education

Marketing für Shared Mobility Anbieter ist entscheidend, um neue Nutzer:innen zu gewinnen und auf einem dynamischen Mobilitätsmarkt relevant zu bleiben. Typische Herausforderungen für Sharing-Anbieter sind hohe Einstiegshürden bei den Kund:innen und festgefahrene Mobilitätsgewohnheiten. Es braucht effektive Strategien – von der gezielten Nutzeransprache bis hin zu emotionalem Storytelling. In diesem Artikel zeigen wir drei Best Practices für ein erfolgreiches Marketing.

Best Practice

In einem Pilotprojekt in Detroit setzt der US-amerikanische Carsharing-Anbieter Sway Mobility erstmals auf Remote-Driving. Nutzer:innen wählen per App aus allen Fahrzeugen das passende aus, welches dann teleoperiert zur Station kommt. Das Ziel: Carsharing so effizient machen wie möglich - und als Anbieter von einer höheren Auslastung bei gleichzeitig reduzierten Kosten profitieren.

Market

Auch in diesem Frühjahr kam das MOQO-Netzwerk in Aachen zusammen, um sich gegenseitig zu inspirieren, Lösungen zu entwickeln und von Expert:innen zu lernen - denn die Herausforderungen unserer Zeit sind zu groß, um sie alleine zu bewältigen. Gemeinsam haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was nötig ist, um einzelne Services sowie die Shared Mobility als Ganzes zukunftssicher zu gestalten. Spannende Perspektiven brachten dabei Keynotes zum autonomen Fahren sowie zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren von Airbnb als Überflieger der Sharing Economy.